Раскат

ИЗ ИСТОРИИ РАСКАТА

МЕСТО ВЫБРАНО БЫЛО ТАКОЕ

ГДЕ ЧЕРЕМУХА БУЙНО ЦВЕЛА

НА ПОЛЯНКЕ СРЕДЬ ЛИП И БЕРЕЗОК

ДЕРЕВЕНЬКА ВНОВЬ ОЖИЛА.

СТАРИКИ ЗНАЛИ ТОЛК В ЭТОМ ДЕЛЕ

ЗДЕСЬ СКОТИНЕ ПРИВОЛЬЕ ВЕЗДЕ

ВОЗДУХ ЧИСТЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ ДУРМАНИЛ

ЗДЕСЬ ПОТОМКАМ РАСТИ – ДЕТВОРЕ

ВОТ И ВБИТ ПЕРВЫЙ КОЛЫШЕК В ЗЕМЛЮ.

ПОЯВИЛСЯ ЗДЕСЬ НОВЕНЬКИЙ СРУБ

ПОПРОСИЛ СТЕПАН ОТСЕЛЕНЬЯ

ОТСЕЛЕНЬЯ НА НОВЫЙ ОТРУБ.

ДЕРЕВЕНЬКУ РАСКАТОМ НАЗВАЛИ

ПОТОМУ, ЧТО ВЕЗДЕ БЕЗ ПОМЕХ

ЕСЛИ КРИКНУ И АХНУ ТИХОНЬКО,

ТО ТЫ ЭХОМ ПОЛУЧИШЬ ОТВЕТ:

( НОВИКОВА ЛЮБ. ВАС.)

Деревня. Р А С К А Т – под таким необычным названием деревня просуществовала почти сто лет. Сейчас ее уже нет около 35 лет, но люди, родившиеся и жившие там, живут во многих уголках нашей необъятной Родины и очень часто вспоминают свою деревню, свою малую родину такую родную и милую сердцу.

РАСКАТ – такое название деревня получила в простонародье, а всё потому, что место здесь такое, если крикнешь, то эхо отдается до самой Княжихи, ничто его не задерживает. А ещё потому, что дорога к деревне, была только грунтовая и в ненастную погоду, и зимнюю пору проехать по ней не было никакой возможности: сани, дровни, телеги раскатывались в разные стороны, потому и Раскат.

А через поле находился другой Раскат, в нем было только 25 дворов, потому его и прозвали Малый Раскат. Обе эти деревни жили одними заботами и одной судьбой. Поэтому и биография и летопись их истории одна.

А образовалось село в конце 19 века, приблизительно в 1890 году. Многие говорили, что это было связано со Столыпинской аграрной реформой: создание хуторов и отрубов – помощь зажиточному крестьянству. Поэтому в первую очередь на новое поселение переезжали мастеровые люди: кузнецы, плотники, столяры и другие ремесленники.

Самым первым жителем был – Кузьмичев Степан Петрович. Он родился в 1859 году , а в возрасте 30 лет он вернулся с царской службы. За хорошую службу ему царем была пожалована милость в виде большой печатной книги, денежного содержания и десятины лесного массива. Он купил сруб избы в Чувашии, переправил его по реке Суре и поставил дом на новом месте. Вслед за ним переехали: Манзенков Михаил Анисимович, Манзенков Григорий Анисимович, Пронин Андрей Иванович, Ванин Александр Васильевич , Андронычев Иван Егорович, Ерёмин Иван Егорович, Кутяков Федор

Филиппович и др.

Деревня постепенно начала застраиваться, состояла она из одной улицы, которая была расположена буквой «Г», поэтому дома стояли как бы в кругу. Впервые 10 лет было построено 50 домов, потом ещё 30, а впоследствии было 120 хозяйств. Дома были большими. Как тогда называли «пятистенными» , в основном на фундаменте. Кровля была из соломы, а у более зажиточных было крыто досками. У каждого дома – свой колодец, в середине улицы стоял один большой колодец с «журавлём»,что рядом с домом Терентьевых. Из него всегда брали воду для пойла лошадей и другой скотины. Часто им пользовались и те, кто приходил в эти места в лес по ягоды и по грибы, за дровами, в общем весь проезжий люд. Терентьевы были очень гостеприимны , обязательно всех приглашали к себе на чай .И как тогда говорили у них около дома был всегда «циганский табор». Рядом с деревней протекали две речки: Узкая Парма и Широкая Парма. Тут же была поляна, там всегда пасся скот и пастухом был Коровенков. Так эта поляна и осталась в памяти народа под названием «Коровенкова поляна».

Разрасталась деревня, увеличивалось население. В каждом доме было от 5 до 6 детей. Поэтому семья из 7-8 человек считалась нормальной. Так как жителями Раската были переселенцы из Майдана, то и престольными праздниками были те же праздники, что и в Майдане : это Дмитриев день, Тихвинская Божья Мать, Троица и другие. Во время праздников проходили массовые гуляния: по середине улицы ставили столы, веселились все от мала до велика, пели песни, частушки, водили хороводы, плясали цыганочку. Жили все очень дружно, никто ни с кем не ругался , не делился. Поэтому в деревне никто никогда не запирал дома , все друг другу доверяли.

Начавшаяся революция в России, коснулась и деревни Раскат, народ принял революцию и советскую власть. А когда в 30 годы началась коллективизация. В Раскате был создан колхоз «Рассвет». Дата его образования – 9 марта 1931 года. Первым председателем был Манзенков Иван Михайлович. В это же время начинается ещё большее освоение земель: пилили лес, выкорчевывали пни, распахивали землю. Началось строительство скотных дворов. Скота держали много, потому что рядом лес, а в лесу много полян и рядом пойма, богатая травостоем.

На дворах содержали крупный рогатый скот, телят, овец, лошадей, была и своя свиноферма Заведующим был Манзенков Иван. На свеноферме работала комсомольско-молодежная бригада .В нее входили: Люба Андронычева, Лиза Зотова, сестры Нина и Валя Еремины, Люба Рябухина, Шура Терентьева. А Валя Нефедова, Шура Манзенкова и Шура Титанова были водовозами. Они возили воду на нерасторопной кляче , звали которую «Быстрый». Постоянной униформой были : телогрейка и резиновые сапоги. Все девушки закончили по семь классов и они соревновались с другими свиноводческими бригадами. Приглашали их на собрание в Пильну, там ставили перед ними задачи и планы .Работали всегда с песней как будто и усталости не знали. После работы возвращались тоже с песней А вечером бежали в клуб на репетицию к концерту. С концертами ездили в Майдан ,в Пильну. У всей этой веселой компании было по два имени: у Шуры Терентьевой самое авторитетное «Степан Халтурин»-это название парохода , который плавал по Суре. Шура Титанова – была Константин Заслонов, Валя Еремина-Даша Каракова, Люба Андронычева –Спиридон , Валя Пронина –Андрей Собанов, Валя Нефедова – Дарья и другие. Вот такая была у девчат счастливая молодость.

Земли были не очень богатыми: суглинок, подзолистые, чернозем был только в одном месте. На нем всегда сеяли пшеницу, которая вырастала в человеческий рост. Из зерновых сеяли: рожь, ячмень гречиху и горох. Для скотины сажали кормовую свеклу. У каждого колхозника было и свое хозяйство, свой огород. В огородах сажали в основном картофель и овощи, почти каждый житель для себя в огороде засевал полоску ржи. Это на случай неурожая в колхозе, чтобы всегда был запас для себя. Потом стали сажать репу и просо. Все женское население ходило полоть просо, а в августе ходили жать хлеб и вязать снопы. Зерно молотили цепами, горох же мяли ногами все и взрослые и дети . Молоть зерно на муку возили в Пильну. Землю обрабатывали копорулями и до сей поры у раскатских жителей сохранились копорули – мотыги с надписями «К.Р.»- что означало колхоз «Рассвет».

Большую помощь оказывали колхозу дети .Они начинали трудится с 11 лет. Как только заканчивался учебный год , все пионеры и комсомольцы работали до поздней осени в поле : пололи горох, поливали капусту . сгребали сено в лугах , пасли скот , в общем выполняли всю посильную работу. В обеденный перерыв купались, играли, пели песни под гармошку. Пока сидели на обеде . придумывали и репетировали номера для концертов, которые так же ставили в клубе.

Был в колхозе и малиновый сад, выращивали желтую малину, собирали её и увозили в Пильну в заготконтору. Занималось население и пчеловодством, только колхозных было три пасеки, а количество ульев до 600. Основными пчеловодами были: Кузьмичев Василий Степанович, Бобров Алексей Степанович и др. Садов в Раскате как таковых не было, а дело все в том, что деревня находилась в низине, а в низинах всегда бывают очень сильные росы. А вишни и яблони любят более высокие места. Яблоки в основном привозили из Майдана от родных и знакомых. И только уже в конце 60-х годов Бобров Алексей Степанович все -таки развел сад.

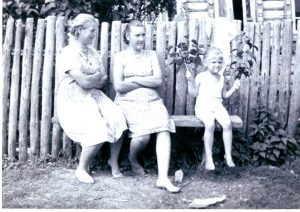

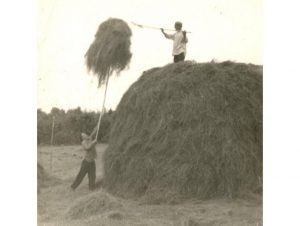

Сенокосная пора в Раскате длилась два месяца. Уходило на сенокос все взрослое население, там делали шалаши из сена, в них ночевали, там же и питались. Чтобы не брать с собой маленьких детей, в колхозе в летний период работали ясли. В них воспитывались дети с 6 месяцев до 6 лет. Ясли были очень большими, для маленьких детей сделаны качки, для детей постарше кроватки, которые после сна складывались крестом, чтобы детям было место для игры. А сидели дети на лавках, их мастерили и большими и маленькими. Во время страды ясли работали круглосуточно. Заведующей яслями была – Манзенкова Екатерина. Дети её очень любили, потому что она ни кого не оставляла без внимания: носила их на руках, водила за ручку, укладывала спать, кормила, рассказывала сказки, даже просто от чистого сердца погладит по детской головке. До сей поры у жителей Раската остались добрые воспоминания о ней. Няней работала Родионова Маруся. Она была из Малого Раската. Когда детей приводили в садик , то они дружно выходили за околицу и висели на изгороди – слегах и ждали , когда же она появится вдалеке, бежали к ней и она каждого обнимет, пожалеет, каждому скажет ласковое слово.

Школа в Раскате была открыта еще в 1912 году, т.е. при царском режиме, открыта на дому. А уже с приходом советской власти школа располагалась в 3 домах. Был даже родительский комитет, в этот комитет входил и первый житель села – Кузьмичев Степан Петрович, как грамотный человек, как хороший семьянин и как уважаемый человек. Учили до 4 классов. Один учитель вел 1-3 классы, другой 2-4 классы. После 4 класса ребята ходили уже в Пильну. Первым директором был – Зотов Сергей Михайлович, потом Андронычева Мария Федоровна. Учителя: Гришаева Антонина Герасимовна, Селезнева Любовь Васильевна, Нефедова Фаина Александровна, Иванова Галина Михайловна, Селезнева Галина Дмитриевна. Летом и осенью было еще нормально ходить, а вот весной и зимой плохо. Весной, когда разливалась большая вода, плавали на лодках и ботниках. Зимой дорогу сильно заносило снегом и когда шли первые, ставили вешки по обеим сторонам дороги, что бы не сбиться с пути. Большим уважением у раскатцев пользовались учителя : Андронычева Мария Федоровна и Гришаева Антонина Герасимовна(она была эвакуированная во время войны). В школах топили голанки, пока все придут просушатся, отогреются, потом начинали заниматься. В 1968 году началось строительство новой школы, здесь учительствовала Нефедова Фаина Александровна – она закончила педагогическую школу и она же была директором школы. Последними ее учениками было 15 человек, а уже в 1972 году школа была закрыта в связи с выселением Раската.

В д. Раскат имелся клуб большой и просторный, здесь были организованы: сцена, зрительный зал, раздевалка. В клубе демонстрировалось кино, проходили вечера, крутили не только шарманку, но и плясали под гармошку. Зав.клубом был Нефедов Апполинарий Алексеевич, Мусаткина Нина Ефимовна и др. В деревне был свой магазин –«универмаг»: здесь можно было приобрести все необходимое от продуктов до скобяных изделий. Хлеб тоже привозили каждый день: летом на телеге, а зимой на санях. Был специально сколочен ящик, окованный железом уж его не дождь, не снег не брал. Хлеб возила Мусаткина Нина Ефимовна зимой в большом тулупе, а в дождь в брезентовом плаще. В колхозе она была и бригадиром, и зав. клубом.

Деревня жила мирной жизнью, в домах по ночам горели семилинейные лампы, люди уже слушали радио, но война оборвала мирную жизнь. И раскатцы, как и вся страна, приняли эту боль. Из каждого дома ушли на фронт: у кого муж, у кого сын, у кого брат, а у кого отец. На полях и ферме трудились женщины и дети. А тут ещё прибыли эвакуированные с Украины , Белоруссии , Ленинграда :женщины и дети нашли приют и кров в этой красивой лесной деревеньке. Эвакуированных из Ленинграда встречали на вокзале в Пильне на лошадях .В 1942 году прибыли двое мужчин в возрасте 50 лет. Мужчины были эвакуированы вместе с заводом в Сибирь , но по дороге заболели и так оказались в Раскате. В армию они не были призваны по возрасту, но были очень мастеровые . поэтому в колхозе были на расхват особенно по столярному делу .После войны они посылали запросы , один из них нашел свою семью и вернулся с ней на родину ,а другой – Виноградов Василий свою семью так и не нашел. Еще осенью 1943 года приехали две женщины – сестры с детьми . Их поставили на квартиру к Прониным . так как у них был большой пятистенный дом. Один из мальчиков был настолько худой , что не мог даже сидеть и Евдокия Александровна ему все подкладывала подушечку. Его стали помаленьку поить молоком , а когда пришло лето детвора носила ему горстки лесных и луговых ягод и мальчик окреп. Обе женщины как и все работали в колхозе. Им построили маленькую избенку . А семью из 3человек –бабушки . дочки и внучки поставили на квартиру к Манзенкову Андрею Ивановичу. Дочь умерла через пол года , а бабушке и внучке поставили домик из старого фонда прямо возле леса . Вскоре умирает и бабушка и внучка Тамара остается одна , а рядом по соседству жила семья Бобкова Николая Алексеевича . Вот она и удочеряет девочку. Она училась в школе сначала в Раскате ,потом в Пильне .затем поступила в техникум . У нее был очень красивый голос , она с концертами ездила по городам. После выселения из Раската , Бобковы вернулись в Малавку и Тамара приезжала к ним в гости. Из Белоруссии были эвакуированы 3 мальчика в возрасте 11 лет , двое после войны уехали к себе , а один остался. Его взяли к себе бездетные Бобровы -Шывыровы и дали ему свою фамилию . Через много лет он поехал в Белоруссию, но родители его умерли от голода . так как там была сильная засуха и картошка в земле испеклась как в печи. Он искал своих родственников и нашел сестру в Свердловске и брата в Белоруссии. Сам он так и остался жить в Пильне , здесь у него родился сын.

Голодно было во время войны всем и взрослым и детям. Поэтому как только наступала весна вся детвора бежала на заливные луга за диким луком. Нарванный лук вязали в пучки – куколки липовым лыком и радостные бежали домой, а на утро родители стряпали лучник (мелко крошился дикий лук, потом взбивалось одно яйцо и все заливалось молоком, ставилось в печь). Сушили так же липовые листки, потом их перетирали, добавляли немного муки и пекли лепешки. Когда не было и муки пекли булки с тертым картофелем (картофель терли на крупной терке). С фронта в Раскат не вернулись 33 человека.

29 июня 1950 года колхоз «Рассвет» присоединился к колхозу «Память Чкалова». В этом же году в деревне появился первый трактор . Деревню присоединили как бы к Пильне , хотя это были майданские выселки. В 1963 году произошла реорганизация колхозов и колхоз «Рассвет» был присоединен к колхозу «Россия», т.е. к Майдану . Раскат стал очередной бригадой колхоза «Россия». Бригадиром назначается Михаил Зотов , уважаемый в Раскате человек , с большим авторитетом , имел хороший подход к людям , особенно к молодежи. Когда приходил проверять работу , то сначала всех усадит на лужайку , расскажет что интересное , затем кого похвалит , кого пожурит. А уж после похвалы работа шла без разгиба спины В это время на раскатских полях работали трактора и машины, комбайны убирали хлеб. Люди стали лучше жить, в деревню пришло электричество. Появился первый телевизор в семье Пронина Михаила Андреевича , вся деревня смотрела похороны первого космонавта Юрия Гагарина. Население стало больше заниматься скотоводством, охотой и рыболовством. Женщины ходили в лес за ежевикой, грибами, ягодами и возили на базар в Пильну. Соломенных крыш не стало, все было крыто шифером и железом. В деревне уже было два почтальона: Рябухина Любовь Александровна и Титанова Евгения.

Во второй половине семидесятых годов началось выселение из Раската. Выселение проходило в три этапа. Первый этап был связан с освоением нефтяных месторождений в Сибири. И в начале 1975 года в Тюменскую область выехало сначала 10 семей, а потом ещё 5 семей.

В конце 1975 года начался второй этап выселения из Раската, а он был связан со строительством Чебоксарской ГЭС. Деревня попадала в зону затопления. Да и работать уже было не где: на поля пришла техника, основная скотина была перевезена в Майдан и Добровольевку, поэтому работу стали искать на стороне ( в основном в Пильне). Первым переехал в Пильну Кузьмичев Руфаил со своей семьей.

Заключительный этап по выселению из Раската приходится на 1979 год . Жители в основном переезжали в Пильну, в Добровольевку и Майдан. В Пильне для переселенцев была специально выделена улица – Колхозная. Но раскатцы еще долго не покидали родных мест, тогда у них отключили телефон, радио, электричество. Многие дома раскатских жителей были проданы на слом: в Чувашию, в Майдан, в Наваты . А некоторые дома целиком сдвигали на тракторную плиту и перевозили на новое место. Последними жителями, выехавшими из Раската, были : Манзенкова Екатерина, Кузьмичев Василий Степанович, Мусаткина Нина Ефимовна. Поля еще долго засевали колхозники из колхоза «Россия».

С начала образования деревни Раскат существует там и свой погост. Первым на нем был захоронен Осипов Андрей в возрасте 30 лет ( человек он был своеобразный , поэтому первый батюшка отпевать его отказался , пришлось поискать другого) ,а всего захоронено около сотни человек. Деревни уже нет, на ее месте вырос бурьян и пырей, а погост до сей поры посещают близкие и родные. Каждый год можно видеть убранные холмики. Перед самым выселением из Раската по ночам на кладбище выла волчица, как оказалось потом, там у нее было логово, вот она его и охраняла и защищала.

Не стало деревни, но память о ней живет в сердцах раскатцев, остались в их памяти и названия лугов, полян, рощ и долин. Роща Дубовая – такое название получила потому, что в ней росли вековые дубы. Дубы были высокие, строгие, посажены были редко. Сама роща чистая и ходить по ней было как по саду светло и хорошо, только ягода костяника краснела под ногами.

Дедово -участок леса, который принадлежал первому поселенцу Кузьмичеву Степану Петровичу. Дети и внуки Степана Петровича так прозвали это место. В середине рощи располагалось блюдцеобразное озеро – над ним склонялись деревья. А вода в озере была темная и какая-то жутковатая, оттого и казалось озеро загадочным, а возможно оно было с какими-то целебными примесями. Это для жителей Раската так и осталось загадкой.

Поляна Три Дубика в сторону востока, к Княжихе – три огромных дуба росли на поляне, часто жители деревни устраивали там гулянья, девчата водили хороводы, но однажды весенняя гроза ударила в них и они сгорели, а название Три дубика осталось до сей поры.

Интересны и названия других полян – поляна Седиха, Ревяк, Маленькая Сурка.

Много всяких историй и происшествий было связано с Раскатом – каждый год разливались Сура и Пьяна и заливали деревню, иногда разлив делил ее пополам. Очень большое водополье было в 1927 году. Жители деревни перебрались жить на чердаки и в гости к друг другу ездили на лодках и ботниках. Даже майданские жители садились на ботники в Майдане и подплывали к раскатским домам к верхней ступени крыльца , например к дому Романовых. Жители вспоминают, как пасли овец около Суры. А волки ходили как собаки стаей за отарой, схватят овцу и поволокут в лес. Как однажды сбежали свиньи с свинофермы и пропали в лесу. А осенью, когда стало холодно и нечего было есть они вернулись к жилью уже одичавшие и с новым потомством и много – много других историй.

Среди раскатских фамилий звучит одна наиболее повторяемая – Кузьмичевы.

Это и первый житель Кузьмичев Степан Петрович, его дети – 2 сына и четыре дочери жили в Раскате. Один из сыновей Кузьмичев Василий Степанович – родился в 1903 году, был знаменитым пчеловодом. У него было до 200 пчелиных семей. Сначала пчелосемьи жили в колодах, а уже потом стали делать улья из досок. Передовик производства, много раз награждался орденами и медалями, был в Москве на ВДНХ. Умер в возрасте 83-х лет. У него было пятеро дочерей и сын Михаил, который погиб в 1943 году. Его дочь Кузьмичева Любовь Васильевна ( по мужу Новикова) живет в деревне Добровольевка и очень часто вспоминает о своей малой родине. Чаще всего такие воспоминания приходят по весне, с крутого берега Добровольевки видны раскатские дали, дух замирает при виде и воспоминании о родном и милом сердцу местечке с названием Раскат. Она часто пишет стихи для себя, для души, для семьи о своем о близком. Кузьмичев Павел Степанович – был военный, служил и жил в Германии, умер в возрасте 61 год. Кузьмичев Сергей Александрович – известный столяр и плотник. Его дети : Кузьмичев Александр Сергеевич – предприниматель, построивший в Пильне на берегу р. Пьяны зоопарк, Кузьмичев Владимир Сергеевич – Заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции.

Кузьмичевы Руфаил и Валентина вырастили двоих детей: Кузьмичев Вячеслав Руфович – закончил Ленинградское художественное училище, работает художником. Дочь Татьяна Руфовна закончила Ленинградский техн. институт. Пронин Михаил Андреевич с 1897 года рождения – сын одного из первых переселенцев , участник революции , моряк .Во время бунта на корабле у них в каюте была найдена провакационная записка , поэтому каждый десятый должен был быть расстрелян , он оказался девятым. В 1943 году в возрасте 46 лет снова попадает на фронт и остается жив.

Среди раскатцев пользуются уважением:

Зотов Сергей Михайлович – бывший директор раскатской школы, его сын Зотов Валентин Сергеевич – полковник, зам. начальника кафедры высшего военного летного училища.

Кузенков Александр Иванович – ветврач.

Терентьева Нина Николаевна – медсестра, а потом и диетсестра хирургического отделения Пильнинской ЦРБ всю свою жизнь отдала служению людям, ушла с этого поста в возрасте 75-ти лет .

Молодцова Любовь Александровна –начальник управления социальной защиты населения.

Канчерова Маргарита Васильевна –директор Пильнинской средней школы №2 и многие – многие другие.

ГРУСТЬ ПО РАСКАТУ

Была деревня в роще за рекою

Селение домов на пятьдесят

И в каждом доме жизнь текла спокойно

То тут, то там напевы слышались девчат.

И переборами гармошка играла здесь аж дух в захват

И парни с девками плясали цыганочку наперехват.

И в молодом хмельном задоре бродили пары до утра

В любви друг другу объясняясь, любви быть верным на века.

И в том селе был дом родной и наш очаг семейный

Папа, мама, дети – пятеро сестер, царили в доме шутки и веселье .

И каждый был по своему остер, жилось нам хорошо,

А в детстве беззаботно – родители любили крепко нас.

Пусть мы не знали разных разносолов,

А на столе порой лежал лишь хлеб и квас.

Родители учили нас, старались, все лучшее давая только нам

Без сна порою оставаясь в тяжелых думах по ночам.

Пусть много лет прошло и мы все постарели

И седина у всех пробила на висках,

Но сердца все равно порою грусть коснется

К деревне, что была затеряна в лесах.

(Новикова Люб. Вас.)

Большой Раскат – деревня детства

Стояла ты среди лесов

А сколько было в лесах ягод,

А осенью полно грибов.

Жила деревня мирной жизнью,

Скотины полные дворы.

И в каждом доме было много

Большой и малой детворы.

По утрам топились печи,

Пахло супом, пирогами,

А луга у Пармы речки

Заполнялись стадами.

У колодца обсуждали

Каким же будет урожай,

Какие цены на базаре

И что бы хлеб не дорожал.

Справляя праздники большие,

Садились всей родней за стол

И каждый праздник по – старинке

Назывался здесь престол.

И забывая, веселились,

Что руки ломит по ночам,

А утром голос бригадира

С постели сонных поднимал.

И шли все в поле на работу,

Прибрав домашние дела.

И было все-то по другому, и жизнь размеренно текла.

И за тяжелую работу

Платили только трудодень

И не было другой работы

И лишь работа каждый день.

Трудились спин не разгибая,

Сжиная все поля серпом,

И утром вновь все поднимались

Рано с первым петухом.

Трудились все, детей растили

И было платье на двоих.

И дети были все своими

И не было родных, чужих.

Деревни нет и лишь погостик

Стоит, затерянный в лесу.

Тоска на сердце по родному

Смахнув не прошено слезу.

Ходили в лесах, в лугах бродили

И Парме рыбу бородили.

Куда ушла деревня детства

И нас с собой не позвала.

Людей по свету разбросала,

Частицу сердца забрала.

Куда ушла, моя деревня,

С теплым хлебом , молоком

И не сказала кто разрушил

Тоску оставив на потом.

(Новикова Люб. Вас.)

Мне часто снится милая деревня,

Где родилась и много лет жила

Там по росе я бегала босая,

Там детство , юность провела.

Теперь деревни милой нет и нет родного дома,

К нему тропа бурьяном заросла.

Нет той березки , что росла у дома,

Нет яблони , что под окном цвела.

Нет сада, нет и огорода,

Над ними не жужжит уже пчела.

Той бани нет , что по субботам мыла

И нет колодца, где воду, как слезу пила.

Там по утрам не топятся уж печи

И не горят по вечерам костры,

Там жаворонки не поют уж в поле

И за околицей умолкли соловьи.

Там только небо чисто – голубое,

А над ним такая тишина

И пахнет горечью полыни,

Сирень – черемуха давно там отцвела.

Все уничтожено, нет ничего живого,

Как будто буря мигом унесла.

Деревня милая , куда пропала?

Деревня милая , ты умерла?

(Фотеева Евген. Дм.)

деревня Раскат